ホリー・ゴライトリーという登場人物を生み出したトルーマン・カポーティは天才だと思う。

オードリー・ヘップバーンが映画『ティファニーで朝食を』でホリー・ゴライトリーを演じたことで、小説で読むホリー・ゴライトリーより映画で見るホリー・ゴライトリーのイメージが先行してしまっているが、僕自身は小説の中で描かれるホリー・ゴライトリーが大好きだ。

これまで数回読み返してきて、今回、再び読み返したら、やっぱり最初から最後まで面白い小説だと思った。

村上春樹が『グレート・ギャッツビー』をどこから読んでも面白い小説というようなことを言っていたけど、その感じが僕にもわかる。

ホリー・ゴライトリーのセリフで好きなものはいくつかあるんだけど、毎回、読んでいて、そこに辿り着くとやっぱりカポーティは凄いなあと思うのが、二人が馬に乗りに行ってトラブルからの告白。そして警察に連行されるときの「猫にご飯あげてね」というセリフだ。

あのシーンにホリー・ゴライトリーの魅力が凝縮されていると僕は感じている。

自分自身のことが最も大切な若い女性を奔放に描いておきながら、自分の身柄が危機に晒されているときに猫のことを心配するところにアンバランスな意外性があって、そこを無意識にさらりと書いているところにこの小説の素晴らしさがある。

僕は他にもトルーマン・カポーティの作品を読んだけど、『ティファニーで朝食を』ほど完成度の高い小説はない。

もちろん『遠い声、遠い部屋』も初期のカポーティの貪欲さや野望の感じられる作品だけど、作家に対する好意や関心ができてからでないと共感しにくい作品と思う。

また『冷血』も素晴らしい作品だけど、小説家のトルーマン・カポーティの中から溢れてくるような文体の素晴らしさというのはやはり『ティファニーで朝食を』を書いた時期が絶頂だったのではないかと思う。

そんな絶頂期にそういう素晴らしい作品を書き上げた小説家に僕は憧れと、嫉妬と、敬意のそれぞれをの感情を持ち合わせている。

僕にとって文章のうまさというのは、女の人を書けるか書けないかの基準しかない。

夏目漱石『三四郎』の里見美禰子を読んだ時なんか、もう何もかも投げ捨てて就職しようかと思った。

それぐらい文章のことと女の人を書くことしか考えていない20代30代を過ごしてきた。

40代のことはわからない。

もしなにか残るものが自分でも書けるようになったら、僕はたぶん下記に抜粋するような『ティファニーで朝食を』の二人をイメージした物語を書くことになるだろうと思っている。

夏がようやく終わり、秋がまためぐってこようとする最後の何週間のことは、ずいぶんおぼろげにしか思い出せない。人と人との気持ちが深いところで穏やかに通うじ合うと、しばしば言葉でよりは沈黙を通して、多くを理解し合えるようになるものだが、ホリーと僕もそのような段階に達していたのだろう。

『ティファニーで朝食を』より僕が一番好きな箇所

少しテイストが変わるけど、ヘミングウェイの『日はまた昇る』のジェイクとブレットの男女の関係もとても興味深いです(下記参照)。

漱石の里見美禰子とは『三四郎』のヒロインのことです。夏目漱石の作品では『三四郎』が最高傑作だと思います

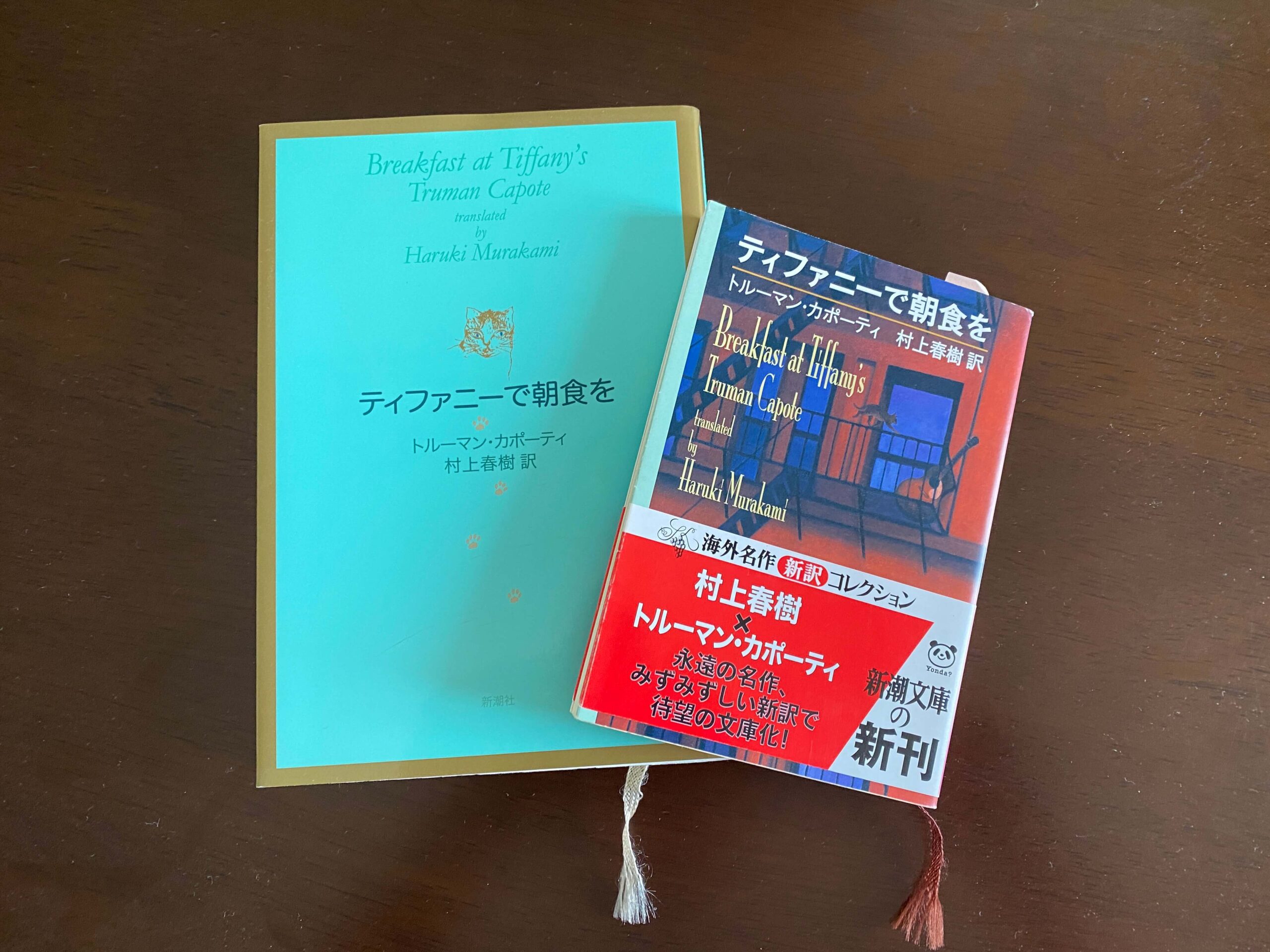

やっぱり村上春樹の翻訳は読みやすいですね。『キャッチャー・イン・ザ・ライ』も読むべきです。

コメント